七月的可可西里边缘,云层压在海拔 4800 米的山脊上,我和队友阿林的单车链条声打破了亘古寂静。出发前向导再三叮嘱:“若遇狼群,千万不可下车。” 但当那七匹灰狼从赭红色砾石后现身时,我们的肾上腺素还是瞬间冲破了理智。

清晨从五道梁出发时,高原特有的冷冽空气灌进骑行服。两侧的藏野驴群正低头啃食稀疏的紫花针茅,它们的鬃毛在阳光下泛着金属般的光泽。这些重达 300 公斤的 “高原精灵”,会在察觉到人类靠近时突然抬头,用琥珀色的眼睛凝视许久,才迈着优雅的步伐向远处迁徙。阿林悄悄举起相机,镜头里藏野驴扬起的尾巴如同白色的旗帜,在风里猎猎作响。

午后抵达风火山口,气温骤降至零下。我们蜷缩在背风处啃干粮时,一只藏狐爱游戏app网页版入口最新版从石缝里探出脑袋。它的皮毛在阳光下呈现出温暖的红褐色,蓬松的尾巴几乎和身体一样长。这只狡黠的猎手正追踪着鼠兔的踪迹 —— 高原鼠兔的洞穴密布在草甸下,它们是狼、藏狐、雪豹等食肉动物的主要食物来源。当那对尖耳朵突然转向我们时,阿林手中的饼干碎屑惊落一地。

暮色四合时,狼群的第一声嗥叫从西北方向传来。我握紧车把的手沁出冷汗,眼前浮现出搜索到的案例:2024 年有女骑手在此地遭遇狼群,因单车故障不幸遇难。阿林的声音带着颤抖:“它们在试探我们的实力。” 七匹灰狼呈扇形散开,头狼那只布满疤痕的右眼在暮色中泛着诡异的光。

狼群的战术比想象中更复杂。两头年轻公狼从左侧佯攻,试图分散我们的注意力,而头狼却带着母狼迂回到上风处。当它们的包围圈缩至 50 米时,我想起搜索到的知识:狼的视觉敏锐,但对移动的物体更敏感。于是我们缓缓倒车,同时用登山杖敲击车架,金属碰撞声在空旷的山谷里回荡。

最惊险的时刻出现在头狼突然加速冲刺时。它的身体几乎贴地飞行,灰色皮毛在砾石上擦出火星。阿林情急之下拧动车灯,强光刺中狼眼的瞬间,我看清了它牙龈上凝结的血痂 —— 这是某次捕猎留下的勋章。狼群在强光中短暂退却,但我们知道,它们只是在等待夜幕降临。

当最后一丝天光消失,狼群的攻势变得更有章法。它们轮流在我们的视线盲区制造声响,试图耗尽我们的体力。我数着时间,每十五分钟就用强光手电扫射一次周围。在第七次扫射时,光束扫过右侧山岩,惊起两只岩羊 —— 它们的蹄子在岩壁上踏出清脆的鼓点,转瞬消失在夜色中。

凌晨三点,气温跌至 - 15℃。阿林的手指开始麻木,我不得不将备用的暖宝宝撕开贴在他手套里。狼群的嗥叫声突然变得稀疏,头狼的身影在月光下若隐若现。后来才知道,这是它们的 “心理战术”—— 通过间歇性的静默,让猎物陷入更深的恐惧。我们轮流用手机播放《青藏高原》的藏语版,高亢的歌声在山谷里回荡,竟意外地压制了狼群的气焰。

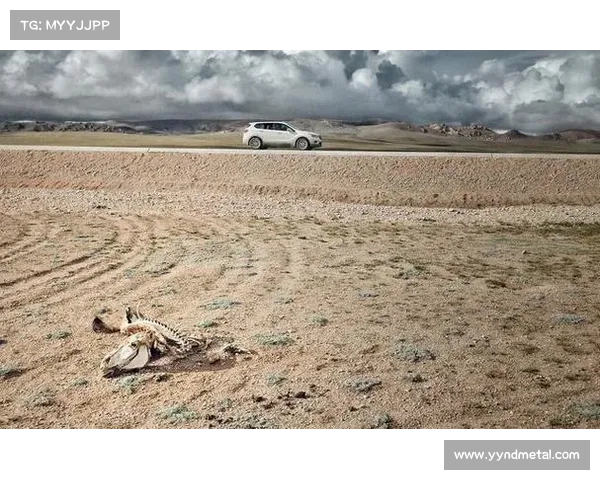

当第一缕晨光染红雪山顶峰时,狼群悄然退去。它们的脚印在沙地上勾勒出完美的弧线,仿佛一场无声的告别。我们瘫坐在地上,看着远处藏羚羊群如波浪般迁徙 —— 这些 “高原精灵” 每年要跋涉 2000 公里,从羌塘到可可西里产羔,途中还要躲避狼群的追击。

返程途中经过索南达杰保护站,工作人员告诉我们,近年来狼群数量回升,正是高原生态恢复的标志。它们通过捕食老弱病残的藏野驴和藏羚羊,维持着草食动物种群的健康。而人类的贸然闯入,有时反而打破了这种平衡。

如今每当我凝视那张在狼口脱险时拍摄的照片 —— 七匹灰狼在暮色中排成剪影,背景是流淌的银河 —— 总会想起保护站站长的话:“在这片土地上,人类不是征服者,而是过客。” 或许真正的探险,不是战胜自然,而是学会在敬畏中与万物共存。